🦋🤖 Robo-Spun by IBF 🦋🤖

🫣🙃😏 Hypocritique 🫣🙃😏

(Turkish)

How Dolar talks down the Symbolic, enthrones the Imaginary as ‘Real’, and sets the stage for Hypocritique

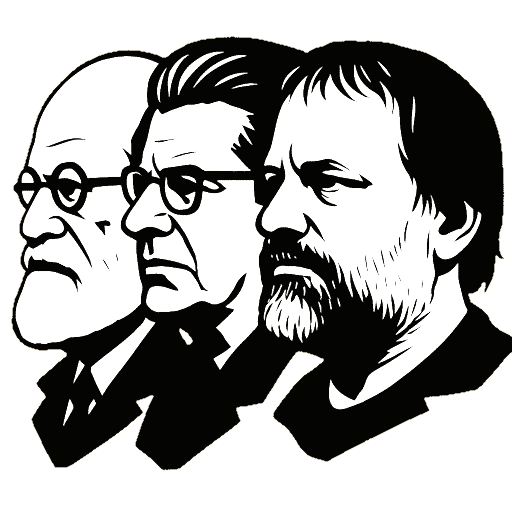

A name walks onstage and the room rearranges. Mladen Dolar begins What’s in a Name not with a neutral definition, but with a scene in which sound and aura lead politics by the nose: “There is a name which most often condenses and metaphorises a political movement, but it cannot be any odd name, it has to possess some evocative power and the striking sound value… The contingent sound value of a name is never contingent, it possesses the power to stir imagination and fantasies, a name is never arbitrary”. If you’ve never thought about names philosophically, this is already a thesis you can feel: before codes and documents, the crowd hears timbre. From here, the book persistently demotes the Symbolic (arbitrariness, convention, mandate) and upgrades images, echoes, doubles, and specters—the Imaginary—calling this recoded domain the ‘real’ of naming. Read immanently, from Dolar’s own sentences outwards, that drift comes into focus—and with it the quiet preparation for what I’ll later call Hypocritique: the way rituals of naming curate conflict, mint phantoms, and pay off in status, immunity, and leverage.

Dolar’s staging of Cratylus is the hinge. He acknowledges the modern creed—“we the moderns swear by Saussure, firmly believing that names, as all signs, are arbitrary”—and then immediately asks whether anyone actually inhabits that creed: “can there ever be a word… that we could simply take as arbitrary… Isn’t it rather that we are all profoundly Cratylian at heart… they constantly produce fantasies by their sounds… Names evoke, and what they evoke is not quite what they name”. The pivot is not a neutral correction; it downgrades arbitrariness from principle to “official belief” and installs evocation as the operative force. Hence the book’s crucial sentence about that dialogue’s method: “this entanglement of sounds and meanings presents the real of the name… Naming hinges on puns and homonyms… There is a real of language that emerges in the midst of this, quite beyond its capacity to convey sense”. What counts as ‘real’ here is not a code that maps to reference; it is the errant play of echoes, the very stuff the Symbolic is supposed to tame. Once you let this ‘real’ lead, arbitrariness can only ever be a polite story told after the fact.

With the Symbolic thus condescended to, Dolar shifts the stage to images and copies. Via Plato’s painting analogy, he insists that names are not mere labels: “The trouble is that the copy, the imitation, has the strange power to affect the thing itself. Imitation strikes back, it impinges on the original, it has an impact on it”. Plato’s worry reappears in a crisp formula that Dolar loves to quote: “names would have an absurd effect on the things they name, if they resembled them in every respect,” for then duplication would make us “unable to say which was the thing and which was the name”. The name here is an image with an “umbilical cord” to its bearer; even an “imperfect image” is “nevertheless too much of an image,” able to “undermine the reference” by the power of its likeness; multiply the image and “the specter of four Janez Janšas” emerges. Again, the operative force is Imaginary (resemblance, doubling) recoded as ontology: copies “impinge on the original.” Once resemblance bites this hard, convention has little left to do but rationalize outcomes that tone and doubling already drove.

At the book’s center sits the most revealing swap. Introducing “the specter of ‘Sloveneness,’” Dolar writes that the name creates “an x… a nothing which nevertheless appears as something… it persists in its nothingness and provides the pure stuff of fantasies.” He universalizes the point: “It is thus with every name. No name without a specter… The real of the name is what escapes naming, yet stands at its core”. The finale of that page underlines the metaphysical relabeling: “maybe the real of a name, apart from its irreducible sound value, rather resides in the phantom that is evoked by it”. If you are new to this vocabulary, the effect is easier to see than to parse. Dolar is not discovering a noumenal kernel beyond language; he is taking the Imaginary’s classic stock—specters, phantoms, evocative sound—and baptizing it as the ‘Real’ of naming. The code that assigns you a place (Symbolic) is the foil; the ghost that attaches to your name (Imaginary) is promoted as the reality-effect that matters.

The political consequences are explicit. Dolar lays out, without euphemism, what names do in social space: “Every name entails a politics… names classify us and allot us a social place, they distribute social power. By the name, one is always a Montague or a Capulet… By our names, we are always inscribed in social antagonisms”. He couples that distribution with Juliet’s longing to “get out of the regime of names,” then deems this exit “not possible,” the very impossibility that seals the tragedy. The Symbolic, then, is the grid you cannot leave. But the book’s energy is not spent on how codes bind; it concentrates on how Imaginary levers (tone, doubles, specters) move bodies inside the grid, and on the peculiar ‘real’ these levers claim.

Nowhere is the package clearer than in the Janša case study. Three artists legally take the prime minister’s name. Dolar does not describe this as a prank; he canonizes it as world-making: “three identical [names]… had the effect of the foundation of a parallel symbolic space, of a virtual new designation… The assumed name is now the real name… The virtual inscription redoubles the ordinary inscription and undermines its symbolic sway”. The move receives a second gloss in the same register: a “symbolic cut,” a “will to renaming,” a new “mandate” whose reality is not tied to “documents” but to the assumed name’s aura. And when reporters ask why, the answer is not a reason but a shield: “the only reasons they kept repeating were ‘personal reasons’… something that functions as a cloak behind which it is impolite to probe… another name for not wanting to reveal the true reason”. Even if you have never heard of Lacan, you can follow the technique. A legal ritual manufactures a “parallel space.” A polite formula forbids context. The payoff is real—visibility, leverage, pressure—because, in Dolar’s account, the name’s specter counts as reality.

Step back and the architecture of Hypocritique comes into view, not as an external accusation but as the book’s own staging. First, curate antagonism in advance: “By our names, we are always inscribed in social antagonisms,” sorted into sides before anyone speaks. Second, mint a phantom that belief can cling to without content: “No name without a specter… Naming is evoking a phantom, conjuring a ghost”. Third, use tone to carry a movement irrespective of program: “there has to be a persuasive and viable name… striking sound value… a name is never arbitrary”. Fourth, let ceremony found a “virtual” order that claims to trump the ordinary one: “The virtual inscription redoubles the ordinary inscription and undermines its symbolic sway”. Fifth, install etiquette as a brake on inquiry: “‘personal reasons’… a cloak behind which it is impolite to probe”. In clinical language, that package yields a symptom that pays—secondary gains of audience, immunity, bookings, and brand—so it persists. In Dolar’s language, it is simply how names work.

If you feel the argument easing, now, into a soft metaphysics, that is part of the design. Dolar interleaves the social mechanics with a meditation on names as our “cultural DNA,” carved in stone so that “the name symbolically survived… more ‘substantial’ and endurable than the passing bearer”. The same chapter offers the adage—“There is no room for two Napoleons”—as common sense about identity and authority, then flips it into a provocation: “is Slovenia big enough not for two, but for four Napoleons?” The question lingers as a managerial cudgel: where do surplus bearers belong, “in an asylum or in a gallery?”. The vibe is witty, but the lesson is straight: sameness and spectacle authorize gatekeeping. Even here, the copy’s Imaginary power is the motor; the Symbolic registers the mess and reaches for policy.

One might object that Dolar isn’t mocking the Symbolic so much as dramatising its fragility. He knows the grid is inescapable; he says as much by reading Juliet’s dream of exit as a fantasy that makes tragedy inevitable. He knows renaming can be emancipatory; he writes that “the will for a symbolic cut… manifests itself as the will to renaming,” ranging from partisans to Cassius Clay’s becoming Muhammad Ali. Yet, immanently, every time the Symbolic shows up, it does so to be punctured by tone, specter, or clone. The ‘real’ that anchors what matters is never the code; it is always the phantom that “stands at [the name’s] core” or the sound that “is never contingent”. That is why the book’s own climax isn’t a rule about names but a scene about aura: a carriage of syllables that could have made a monster ridiculous—“Schickelgruber”—is retrofitted by registry error into “Hitler,” and history tilts toward the timbre that “stir[s] imagination and fantasies”. Politics, here, is cadence first, code later.

A final turn back to Cratylus cements the program. Socrates, sensing what names do to us, dreams of bypassing them: “it must be possible to learn about the things that are, independently of names”. Dolar relays the dream with evident sympathy—and then returns, as if compelled, to the “endless punning” that “presents the real of the name,” to the Freudian unconscious that “uses puns and homonyms” to “convey its erratic truth”. The book cannot help itself because, by its own lights, this is where the action is. And that is exactly what equips it—often unintentionally—as a primer in Hypocritique. If phantoms are the payoff, if virtual designations found “parallel” worlds, if courtesy forbids context, then the small renunciations that would starve the ritual—refusing the blurb, replacing the ceremonial preface with an adversarial opening question, declining the brand panel in favor of a single risky voice—are the only things that can slow the machine. Everything else remains décor.

To bring the argument back to the first sentence: a name walks onstage and the room rearranges. Dolar makes you hear the rearrangement; he names the specters and the thunder they curate. Immanently read, the cost of that music is clear. The Symbolic is the rulebook he consults to dramatise its insufficiency. The Imaginary supplies the effects he baptizes as ‘real.’ And the stagecraft he so precisely annotates—the sorting wristbands, the ‘personal reasons’ cloak, the cloning fog, the chantable timbre—is also the toolkit by which contemporary institutions curate antagonism into spectacle and keep the payoffs circulating. If that is the opera of the name, then the encore is not a prettier aria. It is the little refusal that lets the audience hear, at last, when the sound value goes quiet and the decision begins.

Die Etikette der Gespenster

Wie Dolar das Symbolische herabsetzt, das Imaginäre als ‚Reales‘ enthronisiert und die Bühne für Hypocritique bereitet

Ein Name betritt die Bühne, und der Raum ordnet sich neu. Mladen Dolar beginnt What’s in a Name nicht mit einer neutralen Definition, sondern mit einer Szene, in der Klang und Aura die Politik an der Nase herumführen: „Es gibt einen Namen, der am häufigsten eine politische Bewegung verdichtet und metaphorisiert, aber es darf nicht irgendein Name sein, er muss eine gewisse evocative Kraft und einen markanten Klangwert besitzen… Der kontingente Klangwert eines Namens ist niemals kontingent, er besitzt die Kraft, Vorstellungskraft und Fantasien aufzurühren, ein Name ist niemals willkürlich“. Wenn Sie noch nie philosophisch über Namen nachgedacht haben, ist dies bereits eine These, die man spüren kann: Vor Codes und Dokumenten hört die Menge das Timbre. Von hier an degradiert das Buch beharrlich das Symbolische (Willkür, Konvention, Mandat) und stuft Bilder, Echos, Doppelgänger und Gespenster – das Imaginäre – auf, indem es dieses umcodierte Feld das ‚Reale‘ des Benennens nennt. Immanent gelesen, von Dolars eigenen Sätzen ausgehend, tritt diese Drift in den Fokus – und mit ihr die leise Vorbereitung auf das, was ich später Hypocritique nennen werde: die Weise, wie Rituale des Benennens Konflikt kuratieren, Phantome prägen und sich in Status, Immunität und Hebelwirkung auszahlen.

Dolars Inszenierung des Kratylos ist das Scharnier. Er erkennt das moderne Credo an – „wir Modernen schwören auf Saussure und glauben fest, dass Namen, wie alle Zeichen, willkürlich sind“ – und fragt dann sofort, ob irgendjemand dieses Credo tatsächlich bewohnt: „kann es je ein Wort geben… das wir einfach als willkürlich nehmen könnten… Ist es nicht vielmehr so, dass wir im Innersten alle zutiefst kratylistisch sind… sie erzeugen ständig Fantasien durch ihre Klänge… Namen evozieren, und was sie evozieren, ist nicht ganz das, was sie benennen“. Der Schwenk ist keine neutrale Korrektur; er stuft die Willkür vom Prinzip zur „offiziellen Überzeugung“ herab und installiert die Evokation als die wirksame Kraft. Daher der entscheidende Satz des Buches über die Methode dieses Dialogs: „Dieses Verstricktsein von Klängen und Bedeutungen präsentiert das Reale des Namens… Benennen hängt an Wortspielen und Homonymen… Es gibt ein Reales der Sprache, das mitten darin hervortritt, weit jenseits ihrer Fähigkeit, Sinn zu vermitteln“. Was hier als ‚real‘ gilt, ist kein Code, der auf Referenz abbildet; es ist das eigensinnige Spiel der Echos, eben dasjenige, was das Symbolische zähmen soll. Sobald man dieses ‚Reale‘ führen lässt, kann Willkür nur noch eine höfliche Geschichte sein, die nachträglich erzählt wird.

Nachdem so auf das Symbolische herabgeblickt ist, verlegt Dolar die Bühne zu Bildern und Kopien. Über Platons Malerei-Analogie beharrt er darauf, dass Namen nicht bloße Etiketten sind: „Das Problem ist, dass die Kopie, die Nachahmung, die seltsame Macht besitzt, auf das Ding selbst einzuwirken. Nachahmung schlägt zurück, sie trifft das Original, sie hat eine Wirkung auf es“. Platons Sorge erscheint in einer prägnanten Formel wieder, die Dolar gern zitiert: „Namen hätten eine absurde Wirkung auf die Dinge, die sie benennen, wenn sie ihnen in jeder Hinsicht ähnelten“, denn dann würde die Verdopplung uns „unfähig machen zu sagen, welches das Ding und welcher der Name war“. Der Name ist hier ein Bild mit einer „Nabelschnur“ zu seinem Träger; selbst ein „unvollkommenes Bild“ ist „dennoch zu sehr ein Bild“, fähig, „die Referenz zu unterminieren“ durch die Macht seiner Ähnlichkeit; vervielfacht man das Bild, entsteht „das Gespenst von vier Janez Janšas“. Wieder ist die operative Kraft imaginär (Ähnlichkeit, Verdopplung), als Ontologie umcodiert: Kopien „treffen das Original“. Sobald Ähnlichkeit so scharf greift, bleibt der Konvention wenig anderes zu tun, als Ergebnisse zu rationalisieren, die Tonfall und Verdopplung bereits angetrieben haben.

Im Zentrum des Buches sitzt der aufschlussreichste Tausch. Indem er „das Gespenst des ‚Slowenentums‘“ einführt, schreibt Dolar, dass der Name „ein x… ein Nichts, das dennoch als etwas erscheint… es beharrt in seinem Nichts und liefert den reinen Stoff der Fantasien“ erzeugt. Er universalisiert den Punkt: „So ist es mit jedem Namen. Kein Name ohne ein Gespenst… Das Reale des Namens ist das, was dem Benennen entgeht und doch in seinem Kern steht“. Das Finale jener Seite unterstreicht die metaphysische Umbenennung: „Vielleicht liegt das Reale eines Namens, abgesehen von seinem irreduziblen Klangwert, vielmehr in dem Phantom, das durch ihn evoziert wird“. Wenn Ihnen dieses Vokabular neu ist, ist der Effekt leichter zu sehen als zu parsen. Dolar entdeckt keinen noumenalen Kern jenseits der Sprache; er nimmt das klassische Inventar des Imaginären – Gespenster, Phantome, evokativer Klang – und tauft es als das ‚Reale‘ des Benennens. Der Code, der Ihnen einen Platz zuweist (Symbolisches), ist die Folie; der Geist, der sich an Ihren Namen heftet (Imaginäres), wird zum Realitätseffekt befördert, der zählt.

Die politischen Konsequenzen sind explizit. Dolar legt ohne Euphemismus dar, was Namen im sozialen Raum tun: „Jeder Name impliziert eine Politik… Namen klassifizieren uns und teilen uns einen sozialen Platz zu, sie verteilen soziale Macht. Durch den Namen ist man immer ein Montague oder ein Capulet… Durch unsere Namen sind wir immer in soziale Antagonismen eingeschrieben“. Er koppelt diese Verteilung mit Julias Sehnsucht, „aus dem Regime der Namen herauszukommen“, und erklärt dann diesen Ausstieg für „nicht möglich“, eben jene Unmöglichkeit, die die Tragödie besiegelt. Das Symbolische ist also das Gitter, das man nicht verlassen kann. Doch die Energie des Buches wird nicht darauf verwandt, wie Codes binden; sie konzentriert sich darauf, wie imaginäre Hebel (Ton, Doppelgänger, Gespenster) Körper innerhalb des Gitters bewegen, und auf das eigentümliche ‚Reale‘, das diese Hebel beanspruchen.

Nirgends ist das Paket klarer als in der Fallstudie Janša. Drei Künstler nehmen den Namen des Premierministers legal an. Dolar beschreibt dies nicht als Streich; er kanonisiert es als Weltmachung: „drei identische [Namen]… hatten die Wirkung der Stiftung eines parallelen symbolischen Raums, einer virtuellen neuen Bezeichnung… Der angenommene Name ist nun der reale Name… Die virtuelle Einschreibung verdoppelt die gewöhnliche Einschreibung und untergräbt ihre symbolische Geltung“. Der Zug erhält eine zweite Glosse im selben Register: ein „symbolischer Schnitt“, ein „Wille zur Umbenennung“, ein neues „Mandat“, dessen Realität nicht an „Dokumente“ gebunden ist, sondern an die Aura des angenommenen Namens. Und wenn Reporter fragen, warum, ist die Antwort kein Grund, sondern ein Schild: „die einzigen Gründe, die sie immer wiederholten, waren ‚persönliche Gründe‘… etwas, das als Mantel fungiert, hinter dem es unhöflich ist, zu bohren… ein anderer Name dafür, den wahren Grund nicht offenlegen zu wollen“. Selbst wenn Sie noch nie von Lacan gehört haben, können Sie der Technik folgen. Ein legales Ritual produziert einen „parallelen Raum“. Eine höfliche Formel verbietet Kontext. Die Auszahlung ist real – Sichtbarkeit, Hebel, Druck –, denn in Dolars Darstellung gilt das Gespenst des Namens als Realität.

Tritt man einen Schritt zurück, tritt die Architektur der Hypocritique ins Blickfeld, nicht als äußere Anklage, sondern als die eigene Inszenierung des Buches. Erstens, Antagonismus im Voraus kuratieren: „Durch unsere Namen sind wir immer in soziale Antagonismen eingeschrieben“, in Seiten sortiert, bevor jemand spricht. Zweitens, ein Phantom prägen, an das sich Glaube ohne Inhalt klammern kann: „Kein Name ohne ein Gespenst… Benennen heißt, ein Phantom zu evozieren, einen Geist zu beschwören“. Drittens, den Ton nutzen, um eine Bewegung unabhängig vom Programm zu tragen: „es muss einen überzeugenden und tragfähigen Namen geben… markanter Klangwert… ein Name ist niemals willkürlich“. Viertens, die Zeremonie eine „virtuelle“ Ordnung gründen lassen, die beansprucht, die gewöhnliche zu übertrumpfen: „Die virtuelle Einschreibung verdoppelt die gewöhnliche Einschreibung und untergräbt ihre symbolische Geltung“. Fünftens, Etikette als Bremse der Nachforschung installieren: „‚persönliche Gründe‘… ein Mantel, hinter dem es unhöflich ist, zu bohren“. In klinischer Sprache ergibt dieses Paket ein Symptom, das sich auszahlt – sekundäre Gewinne an Publikum, Immunität, Buchungen und Marke –, daher hält es an. In Dolars Sprache ist es einfach, wie Namen funktionieren.

Wenn Ihnen das Argument nun in eine weiche Metaphysik hinübergleiten zu scheint, ist das Teil des Designs. Dolar verschränkt die sozialen Mechaniken mit einer Meditation über Namen als unsere „kulturelle DNA“, in Stein gehauen, sodass „der Name symbolisch überlebte… ‚substantieller‘ und dauerhafter als der vorübergehende Träger“. Dasselbe Kapitel bietet die Sentenz – „Für zwei Napoleons ist kein Platz“ – als gesunden Menschenverstand über Identität und Autorität an, um sie dann in eine Provokation zu kippen: „Ist Slowenien groß genug nicht für zwei, sondern für vier Napoleons?“ Die Frage bleibt als managerialer Knüppel hängen: Wohin gehören überschüssige Träger, „in eine Anstalt oder in eine Galerie?“. Der Vibe ist witzig, aber die Lektion ist klar: Gleichheit und Spektakel autorisieren Gatekeeping. Auch hier ist die imaginäre Macht der Kopie der Motor; das Symbolische registriert das Durcheinander und greift zur Regelung.

Man könnte einwenden, Dolar verspotte das Symbolische nicht so sehr, als dass er seine Fragilität dramatisiere. Er weiß, dass das Gitter unausweichlich ist; er sagt es, indem er Julias Traum vom Ausstieg als eine Fantasie liest, die die Tragödie unvermeidlich macht. Er weiß, dass Umbenennung emanzipatorisch sein kann; er schreibt, dass „der Wille zu einem symbolischen Schnitt… sich als Wille zur Umbenennung manifestiert“, vom Partisanentum bis zu Cassius Clays Werden zu Muhammad Ali. Doch immanent erscheint das Symbolische jedes Mal so, dass es von Ton, Gespenst oder Klon perforiert wird. Das ‚Reale‘, das das Wesentliche verankert, ist nie der Code; es ist immer das Phantom, das „im Kern [des Namens] steht“, oder der Klang, der „niemals kontingent ist“. Deshalb ist der eigene Höhepunkt des Buches keine Regel über Namen, sondern eine Szene über Aura: eine Fracht aus Silben, die ein Monster hätte lächerlich machen können – „Schickelgruber“ – wird durch einen Registerfehler zu „Hitler“ umgerüstet, und die Geschichte neigt sich dem Timbre zu, das „Vorstellungskraft und Fantasien aufrühr[t]“. Politik ist hier zuerst Kadenz, später Code.

Eine letzte Rückwendung zu Kratylos zementiert das Programm. Sokrates, der spürt, was Namen mit uns machen, träumt davon, sie zu umgehen: „es muss möglich sein, über die Dinge, die sind, unabhängig von Namen zu lernen“. Dolar übermittelt den Traum mit offenkundiger Sympathie – und kehrt dann, wie gezwungen, zum „endlosen Wortspiel“ zurück, das „das Reale des Namens präsentiert“, zum freudschen Unbewussten, das „Wortspiele und Homonyme benutzt“, um „seine erratische Wahrheit zu vermitteln“. Das Buch kann nicht anders, denn nach seinem eigenen Dafürhalten ist es hier, wo etwas geschieht. Und genau das rüstet es – oft unbeabsichtigt – als Einführung in Hypocritique aus. Wenn Phantome die Auszahlung sind, wenn virtuelle Bezeichnungen „parallele“ Welten gründen, wenn Höflichkeit Kontext verbietet, dann sind die kleinen Entsagungen, die das Ritual aushungern würden – den Klappentext verweigern, die zeremonielle Vorrede durch eine gegnerische Eingangsfrage ersetzen, das Markenpanel zugunsten einer einzigen riskanten Stimme ablehnen – das Einzige, was die Maschine verlangsamen kann. Alles andere bleibt Dekor.

Um das Argument zum ersten Satz zurückzubringen: Ein Name betritt die Bühne, und der Raum ordnet sich neu. Dolar lässt einen die Neuordnung hören; er benennt die Gespenster und den Donner, den sie kuratieren. Immanent gelesen wird der Preis dieser Musik klar. Das Symbolische ist das Regelbuch, das er konsultiert, um seine Unzulänglichkeit zu dramatisieren. Das Imaginäre liefert die Effekte, die er als ‚real‘ tauft. Und die Bühnentechnik, die er so präzise annotiert – die Sortierarmbänder, der ‚persönliche Gründe‘-Mantel, der Klonnebel, das skandierbare Timbre – ist zugleich das Toolkit, mit dem zeitgenössische Institutionen Antagonismus in Spektakel kuratieren und die Auszahlungen im Umlauf halten. Wenn das die Oper des Namens ist, dann ist die Zugabe keine hübschere Arie. Es ist die kleine Verweigerung, die das Publikum endlich hören lässt, wann der Klangwert verstummt und die Entscheidung beginnt.

[…] (İngilizcesi ve Almancası) […]

LikeLike

[…] Hayaletlerin Âdâbı / The Etiquette of Phantoms / Die Etikette der […]

LikeLike